目指すはプロフェッショナル

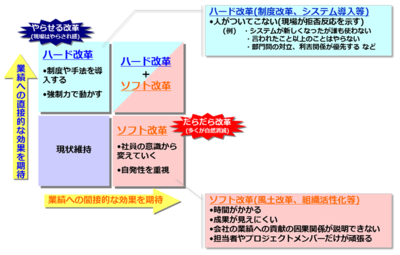

若手エンジニアも、やがてマネジメント職に就くときがきま す。マネジャーには主に、さまざまな知識やスキルが求められる“ゼネラリスト”と、テクニカルスキルの占める割合が多くなる“スペシャリスト”の2つのタ イプがあります。エンジニア出身のマネジャーは、どうしてもスペシャリスト的な要素が強くなるのですが、これからは“ゼネラリスト”と“スペシャリスト” の両方を備える「プロフェッショナル」を目指したいものです。若手に技術以外のスキルもバランスよく身に付けさせることが大事になっています。

[世古雅人,

カレンコンサルティング]

→「いまどきエンジニアの育て方」連載一覧カレンコンサルティング]

田中課長は、「若いうちにエンジニアとしての専門性を高めること」や、「開発部門だけでは製品はできないこと」を、佐々木さんに伝えてきました。

これまで、開発部門の後工程となる製造部門(第14回)や、前工程である企画・マーケティング部門(第15回)を見てきました。自部門だけではなく、関連部門のお互いの仕事を良く知ること、すなわち、部門間でのコミュニケーションは製品開発に大きな影響を与えます。田中課長は、2年目エンジニアである佐々木さんと加藤さんに、製品の企画/コンセプトメイキングの大切さ(第12回)を学ばせるため、製品コンセプト会議に参加させました(第16回)。これは、開発部門の新しいOJT(On the Job Training)の1つかもしれません。

さて、田中課長はあれこれと画策していますが、田中課長は、佐々木さんをはじめ、今後入社してくる若手エンジニアの育成についてどう考えているのでしょうか? 今回はエンジニアのキャリアデザインについてお話します。

生涯、技術を追い続けるのか?

新卒で入社して30代半ばに差しかかるときに、当社では皆一様に「何となく」管理職になるけど、管理職にもいろんなタイプがいるよね。

どうしたんです? 急に。

いや、僕はずっと技術畑一筋で他のことはあまり知らないんだ。松田課長は中途入社ってこともあるけど、技術だけでなく幅広くマーケティングやマネジメントにも精通してるよね。僕自身は、「自分=(イコール)“スペシャリスト”である」と勝手に思い込んでるところがあるなと。

続きはこちらから ⇒ http://eetimes.jp/ee/articles/1212/25/news016.html