コミュニケーションを考える(3):場と質の関係

» 2019/12/24

『コミュニケーションを考える』の第3回目は、コミュニケーションの双方向性と組織特性の関係についてお話します。さらに「場」について少しアカデミックな見地から、お伝えします。いつまでも結論が出ない会議にイラッとしながら目の前の会議に付き合うのか?――皆さんが自分の組織の特性を考慮しながら、コミュニケーションする場面や立場に応じて、うまく使い分けるためにもまずはその原理とメカニズムを知っておきましょう。

双方向コミュニケーションと自律分散型組織

前回は「成立しないコミュニケーション」から始まり、時代とともに変わってきたコミュニケーションにはそれぞれスタイルがあり、大きく分けて2種類があることを述べた。

その1つが、「上意下達型コミュニケーション」だ。上(経営、上司等)から下(現場、部下等)へガツンと落すやり方だ。迅速な意思決定や指示命令で組織を動かす軍隊には向くが、ごく普通の企業組織にはあまり向かないだろう。下からの意見を上が一切聞かないため、下は意見を言わなくなるだろうし、上の言うことに従っていれば良いという考えになるので、指示待ち体質にもなりやすい。現場のマイナス情報も上に伝わらない(伝えない)ので、ことが明らかになった時には大問題になっている。

その1つが、「上意下達型コミュニケーション」だ。上(経営、上司等)から下(現場、部下等)へガツンと落すやり方だ。迅速な意思決定や指示命令で組織を動かす軍隊には向くが、ごく普通の企業組織にはあまり向かないだろう。下からの意見を上が一切聞かないため、下は意見を言わなくなるだろうし、上の言うことに従っていれば良いという考えになるので、指示待ち体質にもなりやすい。現場のマイナス情報も上に伝わらない(伝えない)ので、ことが明らかになった時には大問題になっている。

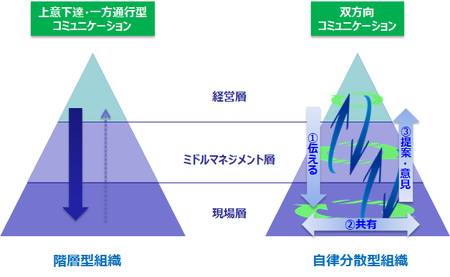

今回、皆さんにお伝えする2つ目のコミュニケーションは、「上意下達型」のような「一方通行型」ではない「双方向コミュニケーション」だ。図1は、組織(階層型組織と自律分散型組織)とコミュニケーション(上意下達・一方通行型と双方向型)を階層ごとに示したものだ。

図1:組織特性とコミュニケーションの取り方

図1の右図で示す自律分散というネーミングはコンピューティングの処理からとっている。それぞれが明確に役割を持っていて、現場の部分部分で最適化された処理がなされるという意味合いから筆者は「自律分散型組織」と呼んでいる。わかりやすく言えば、上からあれこれ指示されなくとも自分のやるべきことはきちんとわかっているという「オトナの組織」である。コミュニケーションの方向は「上から下、下から上、横方向」と縦横無尽(Web状)だ。横方向も自部門内に限らず、部門を超えて情報や問題を共有するようなコミュニケーションをとっている組織だ。

さて、皆さんの部門でとられているコミュニケーションはどちらだろうか?

何となく、右側の双方向コミュニケーションがいいなと思う人もいるだろうが、組織の中にはこの2つのコミュニケーションスタイルが混在している。それはコミュニケーションの目的によって変わるからだ。例えば、「我が社は自律分散型の組織だよ」としても、部門責任者から今期の方針説明の時、朝礼で上司が話をする時等は、上意下達(一方通行)のはずだ。これについては、後ほど「コミュニケーションの質」で述べる。

何となく、右側の双方向コミュニケーションがいいなと思う人もいるだろうが、組織の中にはこの2つのコミュニケーションスタイルが混在している。それはコミュニケーションの目的によって変わるからだ。例えば、「我が社は自律分散型の組織だよ」としても、部門責任者から今期の方針説明の時、朝礼で上司が話をする時等は、上意下達(一方通行)のはずだ。これについては、後ほど「コミュニケーションの質」で述べる。

記:株式会社カレンコンサルティング / 世古雅人