Free Consultation

無料相談会

はじめに

コンサルティング会社に相談と言っても、「何だか敷居が高いな…」と感じてしまう人もいるかもしれません。

当社のWebサイトは小難しいことが長々と書いてありますよね。図や文字も多く、見るだけで疲れてしまうかもしれません。このページをご覧になっている皆さんも、自社の状況を振り返りながら、綺麗ごとや理屈だけでうまくいかないと感じながら、当社のWebを見ていただいているのではないでしょうか。

私たちカレンコンサルティングは小さな会社です。

たくさんのコンサルタントを抱えているわけでもありません。1人のカバーする範囲が広く、専門領域が多岐にわたっています。「それはできません」ということはよほどのことがない限りありません。小さな会社がゆえに、私たちは1社1社を丁寧に、伴走者のごとく共に考え、支援するのが当社のスタンスです。困っている企業や人を見過ごしにしたらいけないと考えています。建物は古い、スペースも決して広いとは言えない当社ですが、お気軽にいらしていただければ幸いです。相談の後に「うん、なるほどなぁ」と感じていただけるよう、私たちは真剣に皆さんと向き合います。

当社のWebサイトは小難しいことが長々と書いてありますよね。図や文字も多く、見るだけで疲れてしまうかもしれません。このページをご覧になっている皆さんも、自社の状況を振り返りながら、綺麗ごとや理屈だけでうまくいかないと感じながら、当社のWebを見ていただいているのではないでしょうか。

私たちカレンコンサルティングは小さな会社です。

たくさんのコンサルタントを抱えているわけでもありません。1人のカバーする範囲が広く、専門領域が多岐にわたっています。「それはできません」ということはよほどのことがない限りありません。小さな会社がゆえに、私たちは1社1社を丁寧に、伴走者のごとく共に考え、支援するのが当社のスタンスです。困っている企業や人を見過ごしにしたらいけないと考えています。建物は古い、スペースも決して広いとは言えない当社ですが、お気軽にいらしていただければ幸いです。相談の後に「うん、なるほどなぁ」と感じていただけるよう、私たちは真剣に皆さんと向き合います。

このような方はぜひ!

・真剣に自社を変えたいと考えている人

・誰よりも問題意識が高く、変革意欲なら負けないという人

・意欲はあるが、どうやればいいのかやり方がわからず困っている人

・筋の通った明確な信念を持ち、困難に向かうことをいとわない人

・誰よりも問題意識が高く、変革意欲なら負けないという人

・意欲はあるが、どうやればいいのかやり方がわからず困っている人

・筋の通った明確な信念を持ち、困難に向かうことをいとわない人

ご相談分野とご相談内容の例

分野にこだわらず、横断的であっても問題ありません。横断的とは例えば、以下の1) または 2) の場合です。砕けた言い方をすれば、”何でもOK”ということです。

1)「コンサルティング」「教育研修」「講演/セミナー」の混在

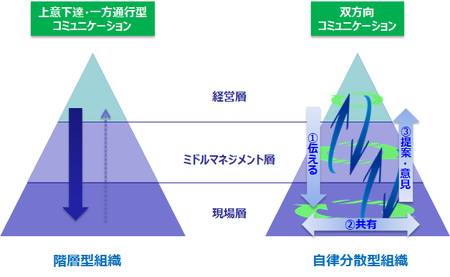

2)「コンサルティング」メニューの「経営理念」~「組織風土」までが複雑に入り混じった構造となっている場合は、何らかの相互作用が働いています。

横断的で複雑――いずれであってもお話を伺いながら整理をしていきますので、お気軽にご相談ください。

詳しくはこちらより ⇒ https://www.carren.co.jp/free_consultation/1)「コンサルティング」「教育研修」「講演/セミナー」の混在

2)「コンサルティング」メニューの「経営理念」~「組織風土」までが複雑に入り混じった構造となっている場合は、何らかの相互作用が働いています。

横断的で複雑――いずれであってもお話を伺いながら整理をしていきますので、お気軽にご相談ください。